La data-astronomie

- Accueil

- La data-astronomie

Travailler avec des données astronomiques

Rédigé par Pierre Toubol, 30 oct. 2024

Avant Newton, il y avait l’astronomie mais pas l’astrophysique...

Si l’on en croit la légende, l’astrophysique est née lorsque Newton a vu une pomme tomber dans son verger de Woolthorpe et a eu la vision excitante que la lune tombait exactement comme cette pomme.

Autrement dit, un corps céleste tel que la Lune ne glisse pas sur un chemin divinement prescrit à travers les cieux comme le supposaient les prédécesseurs de Newton, mais est soumis aux mêmes lois physiques que l'humble pomme. La puissance de cette idée est qu’elle nous permet d’appliquer les lois physiques développées dans nos laboratoires pour comprendre les objets qui existent dans tous les coins de l’univers.

Newton a jeté les bases de l’astrophysique sur un autre point clé : il a montré qu’il est possible d’obtenir des prédictions quantitatives précises à partir de lois physiques correctement définies. Ainsi, il n'a pas seulement donné une explication physique cohérente des observations déjà faites, mais il a prédit l'évolution de la situation.

Par ailleurs il fut à l'origine de la découverte de la décomposition de la lumière blanche par le prisme et de la théorie des couleurs qu’il a élaborée à partir de celles-ci. Il a pu caractérisé de manière méthodique le fait que la lumière est constituée de plusieurs couleurs.

Quelques décennies plus tard (vers 1800) Herschel découvrit qu'il existait des rayonnements invisibles à l’œil nu (le rayonnement infrarouge) et ce fut une nouvelle fenêtre ouverte sur la réalité.

Ainsi, la perspicacité de Newton, Herschel et de beaucoup d'autres par la suite, nous permet de voyager mentalement à travers l’immensité inconcevable de l’univers pour observer par exemple un trou noir massif au centre d’une galaxie lointaine d’où les radiotélescopes ont reçu de faibles signaux.

En astronomie, notre seule source d'information est la lumière. Celle-ci peut être visible ou invisible à nos yeux humains. Heureusement, le rayonnement dans son ensemble peut être analysé et décomposé en différentes fréquence ou longueur d'onde par des appareils appelé spectroscope.

Chaque source d'onde électromagnétique émet plusieurs longueurs d'onde selon différentes intensité. Sa représentation graphique s'appelle un spectre.

L'étude d'un spectre permet d'accéder à des propriétés des étoiles, inaccessibles autrement, comme leur température, leur vitesse, leur composition chimique, leur âge, et bien d'autres encore comme la présence d'exo-planètes.

La compilation des différents spectres permet d'approcher la compréhension de l'univers de sa naissance à son évolution (la cosmologie).

Puisque nos yeux humains sont limités nous utilisons des observatoires au sol et des sondes dans l'espace au delà de l'atmosphère terrestre pour obtenir des images de très grande précision.

Notre grande chance c'est que toutes les données issues de ces structures sont largement disponibles gratuitement à tout un chacun. Il suffit pour cela de savoir les lire et les analyser.

En comparant l’astronomie professionnelle d’aujourd’hui avec ce qu’elle était il y a 50 ans,on peut reconnaître une certaine continuité mais aussi un certain nombre de changements fondamentaux.

Le principal changement réside peut-être dans le fait que l’astronomie repose désormais presque entièrement sur des données numériques. Les télescopes modernes, dotés de caméras CCD, produisent des images numériques et, à l'aide d'éléments dispersifs appropriés, des spectres astronomiques numériques.

Une analyse approfondie d'un objet stellaire utilisera des images numériques et des spectres pris à différentes longueurs d'onde. Certains captés par des télescopes au sol et d'autres, comme les rayons ultraviolets extrêmes ou les rayons X, ne peuvent être fournis que par les télescopes spatiaux.

Par ailleurs, ces études approfondies d’objets ne représentent qu’une partie de ce que l’astronomie moderne a à offrir. Nous assistons à des relevés à grande échelle visant à photographier ou à prendre des spectres de régions de plus en plus vastes du ciel et de manière systématique.

Ces relevés produisent non seulement de nombreuses images et spectres, mais également de vastes catalogues des objets observés. De tels catalogues permettent de faire des déductions statistiques sur les objets astronomiques et répondre à des questions comme par exemple : les galaxies elliptiques sont-elles, en général, plus lumineuses que les galaxies spirales...

Les enquêtes modernes produisent des quantités considérables de données. Dans nos usages courants, nous nous sommes habitués aux gigaoctets (1 gigaoctet = 1 000 mégaoctets) et aux téraoctets (To ; 1 téraoctet = 1 000 gigaoctets) : les anciens DVD contenaient 4,7 gigaoctets (Go), les clefs USB atteignent de capacités de plusieurs dizaines de Go et les disques durs contiennent désormais communément plusieurs téraoctet.

Le télescope VISTA de l'ESO produit environ 150 To de données par an, et le Large Synoptic Survey Telescope (LSST), actuellement en construction, devrait produire 500 To de données d'images par mois. De telles quantités de données rendent impossibles les téléchargements d'ensembles complets sur son ordinateur en vue de traitements.

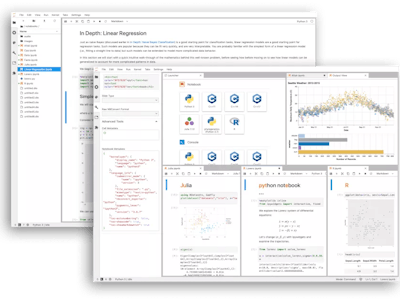

C'est là que les opérations de base de données prennent de l'importance : les données sont stockées dans des centres de données dédiés et sont accessibles en ligne ; pour travailler avec les données, on utilisera Internet pour envoyer des requêtes spécifiques (« Donnez-moi la liste de toutes les galaxies de l'hémisphère sud qui sont plus brillantes que X »). De cette manière, les seules données que l'on téléchargera sont celles dont nous avons spécifiquement besoin pour notre recherche.

Et lorsque ces ensembles de données présélectionnés deviennent eux-mêmes trop lourds à gérer, les chercheurs peuvent exécuter leurs programmes d’analyse à distance sur les serveurs dédiés où les données sont stockées. Les infrastructures permettant cela, notamment les notebooks jupyter, sont de plus en plus courantes.

Dans le cadre de la SAM nous nous proposons de nous sensibiliser à toutes ces techniques qui sont largement accessibles à des amateurs "éclairés".